清宫假孕争宠事件:和珅的亲家母 十公主的生母汪氏为什么会失宠?

2025-11-16 09:58:46

从无比恩宠到冷酷赐死:雍正为何对年羹尧痛下杀手

在清朝历史的长河中,雍正帝与年羹尧的关系犹如一部跌宕起伏的大戏,充满了戏剧性与神秘感。起初,他们亲密无间,雍正对年羹尧恩宠有加,赏赐无数,赞誉之词毫不吝啬,甚至毫不避讳地表达对他的倚重与喜爱。年羹尧也不负所望,在战场上屡立奇功,为雍正稳固皇位立下汗马功劳。然而,世事无常,风云突变,曾经的君臣佳话急转直下,短短数年,年羹尧竟从权力的巅峰跌落谷底,被雍正帝罗列诸多罪名,最终赐死。这一巨大转变,不禁让人感叹世事的无常,也引发了后世无数的猜测与探究。是什么让这对曾经的 “最佳拍档” 反目成仇?雍正帝到底为何痛下杀手,非要置年羹尧于死地呢?

年羹尧出生于一个官宦世家,家族底蕴深厚,为他的成长提供了优渥的环境和丰富的资源。其祖父年仲隆通过科举,考中进士,成功踏入仕途,为家族的发展奠定了基础。父亲年遐龄同样在官场中表现出色,官至湖广巡抚,凭借着自身的能力和品德,在朝中树立了良好的声誉 。在这样的家庭氛围熏陶下,年羹尧自幼便展现出了非凡的才华与勤奋好学的品质,对经史子集有着浓厚的兴趣,学业进步飞速。

年少的年羹尧就已在科举之路上崭露头角,二十岁时,便成功考中举人,这一成绩在当时已属不易,展现出了他远超常人的学识水平。然而,他并未因此而满足,而是继续砥砺前行,在康熙三十九年,年仅二十一岁的年羹尧又一举考中进士。这一成就震惊了众人,毕竟在科举竞争异常激烈的清朝,能在如此年轻的时候考中进士,实属凤毛麟角。此后,他被选为庶吉士,进入翰林院任职。翰林院作为清朝培养高级官员的重要机构,汇聚了众多才华横溢的学子,年羹尧能够跻身其中,无疑是对他能力的高度认可。这也为他日后的仕途发展提供了一个高起点,开启了他辉煌仕途的大门。

进入翰林院后,年羹尧凭借自己扎实的学识和出色的才华,很快便得到了康熙皇帝的关注。康熙皇帝独具慧眼,对年羹尧的能力极为赏识,认为他是一位不可多得的人才,具有巨大的发展潜力。于是,在康熙的有意栽培下,年羹尧的仕途一帆风顺,官职不断得到升迁。

康熙四十八年,年仅三十岁的年羹尧迎来了人生中的重要转折点,他被破格提拔为四川巡抚,成为了一方封疆大吏。这一任命让许多人感到惊讶,毕竟年羹尧年纪轻轻,却能担当如此重任。但康熙皇帝坚信自己的眼光,相信年羹尧能够胜任这一职位。事实也证明了康熙的判断,年羹尧到任后,展现出了卓越的领导才能和政治智慧。他深入了解四川的风土人情和社会状况,针对当地存在的各种问题,制定了一系列切实可行的政策。他积极整顿吏治,打击贪污腐败现象,选拔任用有能力、有操守的官员,使得四川官场的风气焕然一新;在经济上,他推行了一系列有利于民生的政策,鼓励农业生产,减轻百姓负担,促进了当地经济的发展;在军事方面,他加强了对军队的训练和管理,提升了军队的战斗力,有效地维护了地方的稳定。

在四川任职期间,年羹尧还展现出了出色的军事才能。当时,四川地区时常受到周边少数民族势力的侵扰,局势动荡不安。年羹尧亲自率军出征,凭借着他卓越的军事指挥能力和果断的决策,多次成功平定叛乱,击退外敌入侵,为维护四川地区的和平与稳定立下了赫赫战功。例如,在某次战役中,面对敌军的强大攻势,年羹尧冷静分析局势,巧妙地运用战术,出奇制胜,以少胜多,不仅保卫了百姓的生命财产安全,也为朝廷树立了威望。他的这些功绩,康熙皇帝都看在眼里,对他愈发器重,为他日后的进一步升迁奠定了坚实的基础。

在康熙末年的九子夺嫡这场激烈的皇位争夺战中,局势错综复杂,各方势力明争暗斗,互不相让。年羹尧凭借着敏锐的政治洞察力,早早地选择了支持胤禛(即后来的雍正皇帝)。他深知胤禛有着远大的抱负和卓越的才能,相信他能够成为一位贤明的君主,带领清朝走向繁荣昌盛。

在这场残酷的政治斗争中,年羹尧充分发挥了自己的优势,为胤禛提供了全方位的支持。在军事方面,他手握重兵,坐镇四川、陕西等地,掌控着重要的战略要地,有效地遏制了其他皇子的军事力量。例如,当十四阿哥胤禵率领大军出征西北时,年羹尧负责保障大军的后勤补给。他巧妙地运用自己的权力和影响力,控制了粮草的供应,使得胤禵的军队在一定程度上受到了制约,无法对胤禛构成直接威胁。这一举措,为胤禛在京城的布局和谋划争取了宝贵的时间和空间。

此外,年羹尧还积极利用自己在官场中的人脉关系,为胤禛拉拢各方势力。他凭借着自己的威望和影响力,说服了许多官员支持胤禛,扩大了胤禛在朝廷中的势力范围。在关键时刻,年羹尧更是坚定地站在胤禛身边,为他出谋划策,提供了许多重要的政治建议和决策支持。

康熙六十一年,康熙皇帝驾崩,胤禛在这场激烈的皇位争夺战中脱颖而出,成功登基称帝,即雍正皇帝。年羹尧在雍正登基的过程中发挥了至关重要的作用,他的支持无疑是雍正能够顺利登上皇位的关键因素之一。因此,雍正对年羹尧感激涕零,视他为自己的左膀右臂,对他恩宠有加,给予了他极高的地位和权力,开启了两人一段看似亲密无间的君臣合作时期。

雍正登基之后,对年羹尧这位助力自己登上皇位的关键人物,毫不吝啬地给予了丰厚的回报,开启了一系列令人瞩目的加官进爵之举。年羹尧先是被任命为总理事务大臣,这一职位赋予了他参与朝廷核心决策的权力,能够直接对国家大事发表意见并参与决策过程,在朝廷中的地位举足轻重 。

从恩宠到赐死:雍正为何对年羹尧痛下杀手紧接着,雍正元年,年羹尧被任命为抚远大将军,前往青海平定罗卜藏丹津叛乱。在这场战役中,年羹尧展现出了卓越的军事才能,成功平定叛乱,为雍正稳固边疆立下了赫赫战功。因战功卓著,他被晋封为一等公,获赐双眼花翎、四团龙补服、黄带、紫辔等一系列极为尊贵的赏赐。这些赏赐不仅是物质上的丰厚馈赠,更是身份和地位的象征,在清朝,能够获得如此殊荣的大臣寥寥无几。

不仅如此,年羹尧的父亲年遐龄也因儿子的功绩,被加太傅衔,封一等公,赐双眼花翎,享受着极高的尊荣。年羹尧的儿子年斌被封为子爵,家族一门皆因他而荣耀无比。此时的年羹尧,可谓是权倾朝野,位极人臣,达到了个人仕途的巅峰。他的权力不仅体现在官职和爵位上,还延伸到了实际的政务处理中。在西北事务上,他拥有绝对的话语权,实际执掌陕西、青海、贵州、四川等西北四省军政大权,还可直接参与云南政务的决策,成为了名副其实的 “西北王” 。

在这一时期,雍正与年羹尧之间的关系超越了普通的君臣关系,进入了一段堪称 “蜜月期” 的亲密阶段。从雍正对年羹尧的言语态度中,便能深刻感受到这份特殊的信任与倚重。

当收到年羹尧关于青海战事胜利的捷报时,雍正难掩内心的喜悦与激动,在奏折上奋笔疾书,倾诉着对年羹尧的无尽喜爱与感激之情:“朕实在不知怎么疼你,才能够上对天地神明。尔用心爱我之处,朕皆都体会得到。我二人堪称古往今来君臣遇合之榜样,也足可令后世羡慕流涎矣。” 这样的话语,饱含着真挚的情感,仿佛是热恋中的情人在倾诉衷肠,完全不似传统意义上的君臣奏批,可见雍正对年羹尧的欣赏与宠爱已达到了极致 。

不仅如此,雍正还多次向年羹尧表达自己的决心和承诺,称 “朕不为出色的皇帝,不能酬赏尔之待朕;尔不为超群之大臣,不能答应朕之知遇。为了你,我会努力成为一个出色的皇帝;为了这段君臣知遇,我一定要让你位极人臣、权倾中外 。” 这种对臣子的郑重承诺,在历史上极为罕见,足见雍正对年羹尧的高度重视以及对他们之间君臣关系的珍视。

在实际行动中,雍正对年羹尧也是关怀备至。听闻年羹尧生病,雍正心急如焚,立即派遣太医前往悉心诊治,还亲自过问病情,关心用药和康复情况,其焦急程度仿佛生病的是自己的至亲之人。为了让年羹尧尽快康复,当得知需要一味特殊的药引 —— 天子的胡须时,雍正毫不犹豫地剪下自己的胡须,为年羹尧入药。这一举动,让年羹尧深受感动,也让众人看到了雍正对他超乎寻常的恩宠 。

此外,雍正还时常将各种珍贵的物品赏赐给年羹尧,从精美的珐琅彩瓷器到稀有的古玩字画,再到各地进贡的新鲜特产,源源不断地送往年羹尧的府邸。其中,有一次雍正收到福建送来的新鲜荔枝,他第一个想到的就是远在西北的年羹尧,为了让年羹尧能尽快品尝到这新鲜的美味,特意下令通过驿站快马加鞭,日夜兼程送往西安,再转送到年羹尧手中。这份用心,让年羹尧在众人面前赚足了面子,也让所有人都看到了他在雍正心中独一无二的地位 。

在官员任免方面,雍正对年羹尧更是言听计从。年羹尧拥有了一项特殊的权力 ——“年选”,即他可以任意举荐地方文武官员,而吏部不得擅自干涉,必须优先录用。这一权力使得年羹尧在官场中拥有了极大的影响力,他举荐的人往往能够迅速得到重用。例如,年羹尧举荐王景灏为四川巡抚,雍正不仅立刻批准,还在奏折上对王景灏大加赞赏,称 “王景灏到来,朕原料你识人,自然不差,然未料如是好之极,你又进一个活宝矣,实在是上上好的。巡抚绰然有余,朕甚嘉善,立刻有旨用他巡抚 。” 此后,年羹尧又一口气举荐了周瑛、赵士魁、刘世奇、李维钧等人为西北各省按察使以上官职,雍正皆一一同意,对年羹尧的信任可见一斑。

甚至在处理西北各省官员的外调问题时,雍正也会用近乎 “低声下气” 的语气来征询年羹尧的意见。在一份奏折中,雍正写道:“你所保武弁人员游击、守备等小员,若往他省升用,你舍得不舍得?但陕西目今甚要紧,又不好动你的。 而又陕西武将之才又人多,你一省未必用得了。有些二意,不决,特谕问你,尔可据实情奏来,朕依尔所请敕行 。” 堂堂一国之君,在处理官员任免这样的大事上,竟然如此在意臣子的意见,可见年羹尧在雍正心中的分量之重。

随着权力和地位的急剧攀升,年羹尧逐渐被胜利和荣耀冲昏了头脑,心态开始发生了巨大的转变。曾经那个勤奋努力、谦逊有礼的年羹尧渐渐消失不见,取而代之的是一个骄纵狂妄、目中无人的权臣。他自恃功高,在军中及地方肆意妄为,对下属和官员态度傲慢无礼,将自己的权威凌驾于一切之上,全然不顾朝廷的规章制度和礼仪规范 。

在军中,年羹尧对待士兵和下属极为严苛,稍有不顺心便动辄打骂,甚至随意处死。他将士兵视为自己的私人奴仆,要求他们无条件地服从自己的命令,稍有违抗便施以重罚。例如,有一次,一名士兵因为在行军途中不小心损坏了一件兵器,年羹尧得知后,竟当场下令将其斩首示众,手段之残忍令人胆寒。这种残暴的行为使得军中将士人人自危,对他敢怒而不敢言。

年羹尧还经常做出一些僭越礼制的行为,严重破坏了朝廷的等级秩序。按照清朝的礼仪制度,只有皇帝才能使用明黄色的物品,然而年羹尧却公然违反规定,在自己的日常用品中大量使用明黄色。他的餐具、服饰甚至马鞍等,都有明黄色的装饰,这种行为无疑是对皇权的公然挑衅,是一种大逆不道的举动 。此外,年羹尧出行时的排场也极其奢华,堪比皇帝出巡。他每次外出,都要安排大量的侍卫和随从,前呼后拥,浩浩荡荡。所到之处,地方官员必须跪地迎接,稍有怠慢便会遭到严厉的惩罚。在一次前往某地视察的途中,当地一位知县因为生病未能及时出城跪迎,年羹尧得知后,大发雷霆,不仅将知县革职查办,还将其关进大牢,折磨了许久。

年羹尧的骄纵不仅体现在对下的态度上,更表现在对雍正皇帝的不敬和挑战上。他似乎忘记了自己臣子的身份,在与雍正的交往中,逐渐变得傲慢无礼,行为举止严重失当 。

在一些重要的场合,年羹尧也时常表现出对雍正的不尊重。例如,在雍正皇帝亲自接见他和其他将领时,雍正看到将士们在大热天里穿着厚重的盔甲,十分辛苦,便心疼地多次下令让将士们卸甲休息。然而,将士们却对雍正的命令置若罔闻,没有一个人敢动。直到年羹尧点头示意,将士们才纷纷卸甲。这一尴尬的场景让雍正皇帝心中极为不悦,他深刻地感受到了年羹尧在军中的影响力已经威胁到了自己的皇权。年羹尧却丝毫没有意识到自己的错误,反而在事后还对雍正解释说:“这些将士们在战场上只听将军的命令,不太习惯听从皇上的旨意。” 这种解释不仅没有让雍正释怀,反而更加激怒了他,让他对年羹尧的不满达到了顶点 。

在与雍正的书信往来中,年羹尧的用词也极为随意,毫无臣子对君主应有的恭敬和谦卑。他在奏折中常常使用一些傲慢的言辞,甚至对雍正皇帝的决策提出质疑和批评,完全没有把雍正放在眼里。例如,在一次关于西北军事部署的奏折中,年羹尧对雍正提出的战略方案表示不满,不仅言辞激烈地指出其中的 “不足之处”,还擅自提出了自己的一套方案,要求雍正按照他的想法行事。这种行为已经远远超出了一个臣子的本分,是对皇权的公然挑战。

年羹尧在权力的诱惑下,逐渐变得野心勃勃,开始不满足于仅仅掌控西北的军政大权,而是将手伸向了朝廷的核心事务,肆意干预朝政,严重威胁到了雍正皇帝的统治权威 。

在官员的选拔任用方面,年羹尧更是凭借自己的权势,大肆插手,形成了臭名昭著的 “年选” 现象。他利用雍正对自己的信任,推荐了大量自己的亲信和党羽担任重要官职。无论是文官还是武将,只要是年羹尧举荐的人,吏部和兵部都不敢轻易拒绝,必须优先录用。这使得许多品行不端、能力平庸的人得以进入官场,严重破坏了朝廷的用人制度和官场风气 。

例如,年羹尧的家奴桑成鼎,原本只是一个地位低下的仆人,却因为得到年羹尧的赏识和举荐,竟然被任命为直隶布政使,成为了掌管一省财政和民政的高级官员。另一个家奴魏之耀,也被年羹尧提拔为署理副将,掌握了重要的军事权力。这些人在任职期间,只知讨好年羹尧,为他谋取私利,而不顾国家和百姓的利益,使得地方政务陷入了混乱之中 。

此外,年羹尧还经常干涉其他官员的正常任免和调动。对于那些不服从他或者与他意见不合的官员,他会想尽办法进行打压和排挤。他会在雍正面前诋毁这些官员,编造各种罪名,使得他们遭到降职、罢官甚至流放的处罚。而对于那些对他阿谀奉承、唯命是从的官员,他则会极力推荐和提拔,让他们在官场中平步青云。这种行为严重破坏了朝廷的政治生态,使得官员们为了保住自己的职位和前途,纷纷向年羹尧靠拢,形成了一股强大的朋党势力,对雍正的皇权构成了巨大的威胁 。

在权力的腐蚀下,年羹尧私欲膨胀,开始结党营私,与众多官员相互勾结,形成了一个庞大的势力集团,妄图在朝廷中一手遮天,进一步巩固和扩大自己的权力和影响力 。

年羹尧以自己为核心,拉拢了一大批亲信和党羽,其中包括许多朝廷重臣和地方大员。在朝廷内部,他与隆科多等人相互勾结,形成了一股强大的政治势力。隆科多作为雍正的舅舅,在朝中拥有极高的地位和影响力,他与年羹尧的联合,使得他们在朝廷中的话语权大大增强,许多重要的决策都必须经过他们的同意才能实施 。

在地方上,年羹尧的势力更是遍布各地。他通过举荐和提拔亲信,控制了陕西、青海、四川等多个省份的军政大权。这些地方官员为了讨好年羹尧,纷纷向他进贡大量的财物和珍宝,甚至将当地的税收和军费都随意挪用,供年羹尧挥霍。年羹尧还在自己的辖区内培植私人武装,这些武装力量只听从他的命令,成为了他维护自己势力的重要工具 。

这个势力集团在朝廷中为所欲为,他们相互勾结,狼狈为奸,大肆贪污受贿,搜刮民脂民膏,严重损害了国家和百姓的利益。他们还经常在雍正面前隐瞒真相,歪曲事实,误导雍正做出错误的决策。例如,在一些重大的军事行动和政策制定上,年羹尧及其党羽会为了自己的私利,故意夸大困难和风险,或者隐瞒一些重要的信息,使得雍正无法做出正确的判断 。

随着年羹尧势力集团的不断壮大,他们对朝廷的威胁也越来越大。朝中许多正直的官员都对年羹尧的行为表示不满和担忧,但由于惧怕他的权势,都敢怒而不敢言。雍正皇帝也逐渐意识到了年羹尧势力的严重性,他深知如果不及时采取措施加以遏制,将会对自己的统治造成极大的威胁 。

随着雍正政权的逐渐稳固,清朝的政治局势也发生了显著的变化。此时的雍正皇帝,开始将目光投向了更为长远的目标 —— 加强中央集权,整顿朝纲,为实现国家的长治久安和繁荣富强奠定坚实的基础 。

在雍正即位初期,由于面临着诸多内忧外患,他急需年羹尧这样的能臣为自己稳固皇位、平定叛乱。因此,他对年羹尧恩宠有加,给予了他极大的权力和支持。然而,随着局势的逐渐稳定,年羹尧的存在却开始与雍正的政治目标产生了冲突 。

年羹尧的权力膨胀和骄纵行为,已经严重威胁到了中央集权的加强。他在西北拥兵自重,形成了一个独立的小王国,对朝廷的命令阳奉阴违。他干预朝政、结党营私的行为,更是破坏了朝廷的正常秩序,使得官员们不再以忠诚于皇帝和国家为首要目标,而是纷纷投靠年羹尧,形成了一股强大的朋党势力。这对于雍正皇帝来说,是绝对无法容忍的。他深知,要想实现国家的长治久安,必须要打破这种局面,收回权力,将所有的权力都集中到自己手中 。

此外,雍正皇帝推行的一系列改革措施,也需要一个稳定、高效的政治环境来支持。然而,年羹尧及其党羽却对这些改革措施阳奉阴违,甚至暗中抵制。他们为了维护自己的既得利益,不惜阻碍改革的推进,这使得雍正的改革面临着巨大的阻力。例如,在推行 “火耗归公” 这一改革措施时,年羹尧所管辖的地区就迟迟未能落实,导致改革进展缓慢。雍正皇帝意识到,要想顺利推行改革,必须要清除年羹尧这个障碍,为改革创造一个良好的政治环境 。

从稳定统治的角度来看,年羹尧的存在也成为了一个潜在的威胁。他的骄纵和跋扈已经引起了朝廷内外的广泛不满,如果不及时加以处置,可能会引发更大的政治动荡。而且,年羹尧手握重兵,万一他心生异志,发动叛乱,后果将不堪设想。因此,为了稳定统治,确保国家的安全,雍正皇帝必须要采取果断的措施,对年羹尧进行惩处 。

基于以上种种战略考量,雍正皇帝对年羹尧的态度逐渐发生了转变。曾经的宠信和倚重已不复存在,取而代之的是深深的警惕和不满。一场君臣之间的权力博弈,也由此拉开了帷幕 。

随着年羹尧的种种行径愈发嚣张,严重威胁到了皇权统治,雍正皇帝终于下定决心对他进行严厉惩处。雍正对年羹尧的处置并非一蹴而就,而是采取了逐步削弱其权力的策略,以确保整个过程平稳有序,避免引起不必要的动荡 。

雍正三年(1725 年),雍正帝先是抓住年羹尧在贺表中将 “朝乾夕惕” 误写成 “夕惕朝乾” 这一疏忽,大做文章。他以此为借口,指责年羹尧故意不敬,对他进行公开的批评和警告,向朝廷内外释放出对年羹尧不满的信号。紧接着,雍正帝下令将年羹尧调离他经营多年、根基深厚的西北,调任为杭州将军。这一举措犹如釜底抽薪,将年羹尧从权力核心区域调离,使其失去了对西北军政大权的掌控 。

此后,雍正帝又进一步展开行动,陆续降职年羹尧。他先是将年羹尧降为闲散旗员,随后又接连降为二等公、三等公,最后将其贬为杭州城的守门小吏。这些一连串的降职措施,使得年羹尧的地位一落千丈,曾经的威风与权势荡然无存 。

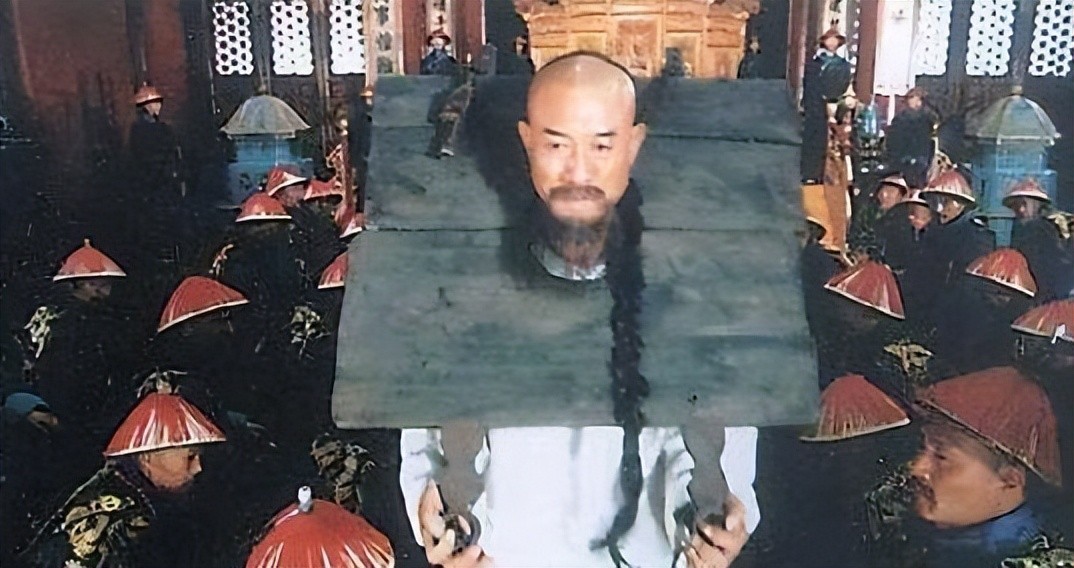

在逐步削弱年羹尧权力的同时,雍正帝还着手搜集和整理他的罪状。在皇帝的示意下,朝中大臣纷纷站出来,对年羹尧进行弹劾。这些弹劾内容涉及年羹尧的各个方面,包括他的骄纵跋扈、僭越礼制、结党营私、贪污受贿等诸多罪行 。经过一番严密的调查和梳理,最终,雍正帝给年羹尧定下了 92 条大罪。其中,大逆罪 5 条,欺罔罪 9 条,僭越罪 16 条,狂悖罪 13 条,专擅罪 6 条,忌刻罪 6 条,残忍罪 4 条,贪婪罪 18 条,侵蚀罪 15 条。这些罪行条条都足以让年羹尧受到严惩,充分展示了他的累累恶行以及对朝廷和国家造成的严重危害 。

面对如此众多且严重的罪行,年羹尧已无力回天。雍正四年(1726 年),雍正帝念及年羹尧曾经的功绩,最终决定赐他在狱中自尽。曾经叱咤风云、权倾一时的年羹尧,就这样以一种悲惨的方式结束了自己的生命,令人唏嘘不已 。

年羹尧的死,对朝廷和社会产生了深远的影响。在朝廷内部,他的倒台引发了一场大规模的政治清洗。许多与年羹尧关系密切的官员,包括他的亲信党羽和曾受他举荐提拔的人,都受到了牵连。他们有的被革职查办,有的被流放边疆,有的甚至被处以死刑。这场清洗使得朝廷的政治格局发生了重大变化,雍正帝成功地清除了年羹尧这股强大的势力,进一步加强了中央集权,巩固了自己的统治地位 。

在社会层面,年羹尧的死成为了人们热议的话题。他的兴衰荣辱,成为了一个警示世人的典型案例。人们从中看到了权力的两面性,以及在权力面前保持清醒和谦逊的重要性。同时,年羹尧的罪行也让人们对官场的腐败现象有了更深刻的认识,促使社会更加关注吏治的整顿和清明 。

此外,年羹尧的死对他的家族也带来了沉重的打击。他的父亲年遐龄、兄长年希尧虽然未被处死,但也都受到了牵连,被革职查办。他的儿子年富被斩首,其他 15 岁以上的儿子全部被发配到边疆。年羹尧的妹妹年氏,作为雍正帝的敦肃皇贵妃,虽然备受雍正宠爱,但也因兄长的罪行而忧虑成疾,最终早早离世 。

年羹尧的一生,充满了戏剧性的起伏。他从一个才华横溢的青年才俊,凭借着自己的努力和机遇,一路飞黄腾达,成为了位极人臣的大将军,享受着无尽的荣华富贵。然而,在权力和欲望的诱惑下,他逐渐迷失了自我,变得骄纵跋扈、目无法纪,最终走上了一条不归路。他的故事,不仅是一个个人的悲剧,更是一个深刻的历史教训,时刻提醒着人们要敬畏权力,坚守正道,否则必将自食恶果 。

雍正杀年羹尧这一事件,犹如一颗重磅炸弹,在清朝的政治舞台上掀起了惊涛骇浪,其影响深远而持久。年羹尧从备受恩宠的朝廷重臣,沦为阶下囚,最终被赐死,这一巨大的转变,绝非偶然,而是多种因素交织的必然结果。

从年羹尧自身来看,他的骄纵跋扈、僭越礼制、结党营私以及贪污受贿等行为,严重破坏了朝廷的规章制度和政治生态,极大地损害了皇权的威严与国家的利益。他的种种恶行,使得他在朝廷内外树敌众多,成为众矢之的,为自己的覆灭埋下了祸根 。

从雍正皇帝的角度出发,他出于加强中央集权、整顿朝纲、稳定统治的战略考量,年羹尧的存在已经成为了他实现政治目标的巨大障碍。为了确保清朝的长治久安,为后世开创一个稳定繁荣的局面,雍正不得不痛下杀手,以雷霆手段清除这一威胁 。

这一事件,不仅是年羹尧个人的悲剧,更是对清朝政治格局产生了深远的影响。它如同一面镜子,清晰地映照出封建王朝时期权力斗争的残酷与无情,也让我们深刻地认识到权力的两面性以及在权力面前保持清醒和谦逊的重要性。它时刻警示着后世,无论是身处高位的官员,还是普通民众,都应当敬畏权力,坚守正道,否则必将在权力的漩涡中迷失自我,陷入万劫不复的深渊 。

2025-11-16 09:58:46

2025-11-16 09:56:30

2025-11-16 09:54:14

2025-11-16 09:51:58

2025-11-16 09:49:42

2025-11-16 09:47:27

2025-11-16 09:45:11

2025-11-16 09:42:55

2025-11-13 21:01:10

2025-11-13 20:58:54

2025-11-13 20:56:38

2025-11-13 20:54:23

2025-11-13 20:52:07

2025-11-13 20:49:51

2025-11-13 20:47:36

2025-11-13 20:45:20

2025-11-13 20:43:05

2025-11-13 20:40:49

2025-11-12 22:55:34

2025-11-12 22:53:17