文化价值观落地的9条实战经验(干货)

2025-04-28 09:58:14

古代著名“女同性恋”故事:两美女相恋私自拜堂,二人共嫁一夫

如果说有同性题材的戏曲搬到戏台上,那么《怜香伴》应该是大家最先想到的一部作品了,这部剧曾经被改成京剧,并由“四小名旦”之一的张君秋上演;并且在后来还被改成昆曲。在这部清代李渔所著的戏曲作品中,主角虽是三个人,但是重点却是在两个女人的情感上,这在中国的戏曲史上可谓是绝无仅有的了。

清代李渔所写的戏曲《怜香伴》中,讲述了范介夫(原名石坚)之妻崔笺云与曹有容之女曹语花二人一见如故,语花惜笺云之才,笺云恋语花之貌,二人结拜为姐妹,笺云提议让语花嫁给自己的丈夫,但是曹语花之父却不想让女儿嫁人做小,在经过重重误会以后,曹语花最后如愿嫁给了范介夫,三人大团圆。

很明显,《怜香伴》与其他题材戏曲最为不同的一点就是其主角并非在男女感情身上,从一开始的见面,到中间因为误会产生的思念,再到后面事情的解决,这一系列的剧情中,身为男主的范介夫很少参与在其中,而真正参与故事剧情的只有两个女人——崔笺云和曹语花。毫无疑问,《怜香伴》是讲述两个女性感情的戏曲。

可是,关于《怜香伴》讲述的究竟是那种感情的争论一直没有停下来,在近几年,关于崔、曹二人是爱情还是友情众说纷纭,有人认为崔曹只是女子相惜的知己情谊;却也有人觉得崔曹是两个女子的恋爱故事。

但是具体是友情还是爱情,双方各执一词,争执不下,却到现在都没有定论。

关于《怜香伴》,在近几年提出“爱情说”观点之前,大多数人基本上是默认崔笺云和曹语花之间是女子相惜的友情的。

而直到现在,当《怜香伴》基本上被列为讲述“女子之间爱情的故事”的时候,仍然有人坚持,《怜香伴》是一出女性友谊的故事。

而持这一观点的人,基本上是从作者的一句话出发的:

美人香气从来尚,偏是妒妇闻来不觉香。有几个破格怜才范大娘?

在《怜香伴》的最后一出里,尾声点出“妒妇”“怜才”的字眼,似乎表明作者在写《怜香伴》的意图并非是在书写女性之间的爱情,而是写女性之间因为“怜才”而生的友谊,以及作者作为一个男性所设想出来的“妻妾融洽”的完美局面。

而且在《怜香伴》中,崔笺云和曹语花的种种行为也完全是可以用友情来解释的:

首先,崔笺云和曹语花之间只是互相怜惜,并没有在做出出格之事,在《怜香伴》从头到尾,崔笺云和曹语花之间的互动更多是书信以及诗词方面,即使在第二十七出,崔笺云说了“我和你共枕同衾此夜初”,也完全可以理解为姐妹之间的情谊深厚。

尤其是在曹语花的角度来看,她自小生在父亲身边,无兄弟姐妹,身边能够接触的朋友少之又少,丫鬟虽可以陪伴她,可是曹语花作为一个懂得诗词的才女,内心没有知己陪伴,一定是十分寂寞的。

而当曹语花在雨花庵中见到崔笺云以后,崔笺云的才华让她有了遇见知己之欣喜,而当崔笺云离开的时候,曹语花身边又没有了那个能够“懂”她的人,所以才会日渐憔悴。

其次,让一部分人更坚定崔、曹二人是友情,还有另一个证据,那就是崔笺云在第二十七出的时候有和曹语花单独相处的机会,当时崔笺云的丈夫范介夫在准备会试,崔笺云借着曹语花父亲收女门生的名义和曹语花久别重逢,尽管二女都很激动,但是二女却没有谋划过私奔,而是等待着范介夫会试完毕。

在明朝时期,有过明确写同性方面的故事《潘文子契合鸳鸯冢》里面,当同为男子的王仲先和潘章恋爱以后,两个人就明确选择私奔到罗浮山上;而在《怜香伴》中,崔笺云还是一个聪慧、有计谋的女子,私奔对她们来说,若是有心,其实不难。

但是二人都没有选择私奔,而是选择了当妻妾来维持关系。

同时,崔、曹二人对于范介夫的介入没有任何反抗与不适,最后一出的尾声,似乎更是印证了崔笺云只是因为怜惜知己,而大方“让”出丈夫,来成全自己家庭与友谊的平衡。

另一处证明是在于,当崔、曹二人被迫分离的时候,崔笺云只是难过,难过以外,她还是跟着范介夫离开了扬州,陪在丈夫身边,并没有要去打听、甚至是寻找曹语花的心思,直到后来丈夫中了乡试第一名,她才生了寻找曹语花的心思。

从崔笺云的方面来看,曹语花和丈夫之间,在她心中重要的还是她的丈夫,而崔、曹二人只算是关系极好的知己。

另外,坚持“友谊说”的人更是认为,在男性方面,有伯牙绝弦、范巨卿鸡黍死生交等知己的典型,女性之间也是有崔笺云和曹语花这样的作为知己典型,为何“知己之情”放在女性身上,就成了爱情?

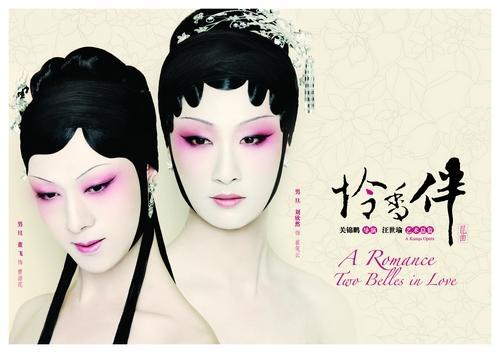

与“知己说”相对的,则是“爱情说”。在目前可见的关于古代同性文学作品研究中,无一例外都将《怜香伴》列为了其中重要的一部作品。而昆曲《怜香伴》在2010年重新搬上舞台的时候,很明显,导演关锦鹏也是按照同性作品来处理,因此还引发了一系列争议。

坚持“爱情说”的人,大多是从第三十一出赐姻这一节中,曹语花即将嫁给范介夫的时候,对崔笺云说的一句话:

“我当初原说嫁你,不曾说嫁他;就是嫁他,也是为你。”

从这句话可以很明明白白地看出来,曹语花之说以嫁给范介夫,原因完全就是在于崔笺云。

不仅是曹语花这么说,而且综观整个《怜香伴》,曹语花基本上和范介夫是“只闻其名,不见其人”的状态,二人头一回见面便是成亲。

从这里可以看出,曹语花和范介夫之间是完全没有感情基础在的。

同时,崔笺云和曹语花之间也有一些普通姐妹情谊无法解释的事情在的:譬如说崔、曹二人见面以后,虽说是结拜,但并非一般结拜。而是换上了男子的衣装和曹语花结拜,并约定来生结为夫妻,结拜还有丫鬟掌礼——这种结拜与其说是结拜,不如说是拜堂。在拜堂后,曹语花选择想要嫁给范介夫,也是认为自己和崔笺云拜过了堂,所以自己不能嫁给别人。不过因为崔笺云是女子,所以嫁给范介夫也就是变相嫁给了崔笺云。

还有个例子,就是崔、曹二人分别之后,曹语花因为思念崔笺云害上了相思病,这种情况和普通才子佳人小说中思慕郎君的女子描写没有差异。

并且在范介夫因为有人从中作梗,打算放弃娶曹语花的时候,崔笺云一人用计,混进曹语花府中,并且如愿让曹语花借给了范介夫。

这一系列的过程中,身为男主人公的范介夫不仅没有参与,甚至他本人一直处于一种略微消极的状态。和崔笺云的主动形成了鲜明的对比。

而关于崔、曹二人在全书中没有亲密过线的举动这一点,作者似乎也通过曹语花之口有了解释:

只晓得“相思”二字的来由,却不晓得“情欲”二字的分辨。从肝膈上起见的叫做情,从袵席上起见的叫做欲。若定为袵席私情才害相思,就害死了也只叫做个欲鬼,叫不得个情痴。

按照曹语花的意思说,“情欲”二者可以完全分开,崔、曹二人之间正是这种不沾着“欲望”的“情”,所以这样的“情”看起来似乎会更加单纯,也更加令人震撼。

而崔、曹二人选择了和范介夫一并大团圆,而并非像是《潘文子契合鸳鸯冢》那样二人私奔,主要基于以下几个原因:

一方面是因为古代女子的封建地位以及“家庭之上”的观念灌输,导致崔、曹二人无法有私奔这样的结局,两个人不得不倚靠着一个男人来完成传统家庭模式。试想两个人若是私奔,在古代女子地位低下的环境下,二人能否真正生存,都是一个值得怀疑的问题。选择和范介夫三人共团圆,实际上也是崔、曹二人的一种妥协。

另一方面则是按照作者的观点,他本人想要书写的正是“情欲”分割的爱情,也就是崔、曹二人之间只是完全的情感交流,这样的话一个男子的介入并不会破坏崔、曹二人的感情。以及作者作为一个男性,对于女性相恋的作品还是抱着封建男性的态度,想要“两美兼收”,因此有了这样的结局。

“爱情说”自从提出来以后,就逐渐变成了《怜香伴》的一种主流;以至于如今提到了《怜香伴》,很多人不自觉地就联系到了“女性相恋”的字眼。

其实在李渔的笔下,《怜香伴》并非唯一带有女同性恋色彩的故事,在其拟话本集《无声戏》第一回《丑郎君怕娇偏得艳》中,就有二女因为嫁了一丑男不能接受,躲在书房里变成了“夫妻”的桥段。

对于李渔笔下为何有如此多女性暧昧色彩的故事,也许从以下两个方面可以探讨:

一方面是李渔本人作品求“新”,我在先前介绍李渔作品的时候多次提到过,李渔本是畅销书作家,他为了故事的“畅销”,就需要吸引人的眼球。而两个女人拜堂、一个女人为另一个女人得了相思病……这些桥段在当时来看不可不说新颖,而这些桥段也就能达到吸引人眼球的目的,所以李渔会选择女性暧昧元素作为自己的题材。

另一方面是因为在当时,的确有女性暧昧情谊存在。譬如说福建一带的“自梳女”,她们梳起已婚女性的头发,并且决不嫁人,若干女性一同生活,有的甚至同床共枕,但是这种行为也要分人,有些可能是真正的同性恋,有些只能说带有同性依恋现象,算不上完全的同性恋。而李渔也注意到了这一点,杂糅了两种关系,写下了《怜香伴》中崔笺云和曹语花之间的故事。

在李渔所写的男同性恋作品《男孟母教合三迁》之中,其曾经对男性相恋的现象提出了严厉的反对,认为男同性恋就是“歪门邪道”“危害社会”,而对于女性之间的这种情况,李渔的态度则要缓和得多。

李渔在《怜香伴》中,对于两名女子的塑造是正面的,并且对两名女子之间的感情也没有语言批评,甚至最后戏曲的尾声还夸赞了崔笺云,可以看出,李渔对于这种现象并没有像男性之间那么反感,而是抱着宽容的态度。

当然,李渔的这种“宽容”并非是自己的豁达,而是源于其男权主义的思想:

在《怜香伴》以及《丑郎君怕娇偏得艳》中,虽然女性都有过暧昧甚至可能相恋的情况,但最终都是服务于男性的结局。

这种结局也就解答了为何李渔对于女性相恋的态度缓和:在李渔的眼中,女性相恋或者是女性暧昧对于社会,尤其是男性是没有太大伤害的。女性即使相恋了,可并不妨碍其生子,顾家,在男性的眼中,女性相恋对于男权社会没有任何的威胁。

在《怜香伴》中,范介夫一开始就完全了解崔笺云和曹语花“拜堂”一事,但他不但没有危机感,反而光明正大地讲了出来,最后还评价二人“做出顽皮的事来”,证明范介夫的眼中,这件事只是女性之间的一种游戏。

而范介夫的想法,某种意义上也是李渔想法的投射。不仅如此,在李渔眼中,女性的暧昧关系可能还算是某种正面的关系。

在《无声戏》的《移妻换妾鬼神奇》的故事里,李渔就严重批判了“妒妇”对于家庭的危害,对于李渔为代表的封建男人来说,妻妾和谐是他们所追求的,因为“妒妇”的存在会影响家庭安宁不说,也会让男人为此费神。

所以女性暧昧或者女性相恋,在李渔看来,不但不妨碍生子传宗接代,并且也不会出现妻妾争风吃醋的情况,妻妾和谐,家庭稳定,才是李渔所理想的状态。

所以《怜香伴》不论是“知己说”还是“爱情说”,崔、曹二人之间的感情虽在,但是在作者的笔下,还是不得不为男人服务,这也是李渔在写《怜香伴》中所带的局限。

大团圆的结局,也许在李渔看来是完美结局;可是这种“大团圆”,在现代人,尤其是越来越多持“恋爱说”的人的眼里,这种结局算是某种悲剧。

文后话:

关于《怜香伴》,现在关于“知己”还是“爱情”仍未有定论,双方都有一定道理,但双方的解释也有缺陷,目前肯定“爱情说”的人越来越多。其实这种争论,放到现代社会,无非就是争论崔、曹二人是“同性依恋”还是“同性恋”:“同性依恋”指的是同性之间因为某种原因没有能够接触异性,两个同性产生某种依恋关系,而当重新接触异性以后,这种关系就转化成一般友谊;而“同性恋”便是恋爱关系。在《怜香伴》中,崔笺云不存在不接触异性的条件,所以在现在,越来越多的新读者也倾向于“爱情说”;但是崔、曹二人的确又表现出了某种更像是依恋的关系,至于《怜香伴》到底写的是什么情,也许李渔本人都说不清。

参考文献:《笠翁传奇十种》之《怜香伴》 李渔 杜书瀛

相关阅读:

古代“同性”爱情故事:美男和同窗谈恋爱,最后相爱至死合葬一起(《潘文子契合鸳鸯冢》)

古代一男子扮女人十余载,嫁人并抚养他人儿子,被称“男版孟母”(《男孟母教合三迁》)

“养儿不能防老”并非近几年新观念:早在清朝,就有一本书提到过(李渔《无声戏》)

我是陆月圆,关注书、影中女性以及少数群体生存状态,并致力将其分享给大家。

2025-04-28 09:58:14

2025-04-28 09:55:59

2025-04-28 09:53:43

2025-04-28 09:51:27

2025-04-27 18:36:43

2025-04-27 18:34:27

2025-04-27 18:32:12

2025-04-27 18:29:56

2025-04-27 18:27:40

2025-04-27 18:25:24

2025-04-27 18:23:09

2025-04-27 18:20:53

2025-04-27 18:18:37

2025-04-27 18:16:21

2025-04-27 01:38:49

2025-04-27 01:36:33

2025-04-27 01:34:17

2025-04-27 01:32:02

2025-04-27 01:29:46

2025-04-27 01:27:30